11月14・15日に神奈川県のパシフィコ横浜ノースにて、

第32回日本慢性期医療学会が行われました。

西崎病院から8名が参加し看護師の前田夏江、吉川美妃が

演題『パンデミックから学ぶ地域連携型BCP』

について発表しました。

2024年12月7日

11月14・15日に神奈川県のパシフィコ横浜ノースにて、

第32回日本慢性期医療学会が行われました。

西崎病院から8名が参加し看護師の前田夏江、吉川美妃が

演題『パンデミックから学ぶ地域連携型BCP』

について発表しました。

2024年11月26日

11月25日(月)外来待合室にて

西崎健康教室をおこないました。

今回のテーマは『慢性腎臓病について』part2

講師は内科医師の中村卓人先生

合併症、進行した場合、高齢者の方の透析についてわかりやすく説明していただきました。

次回は来年2月開催を予定しております。

どなたでも参加できます!日程が決まり次第お知らせします、ぜひお軽にご参加ください☺✨

2024年11月26日

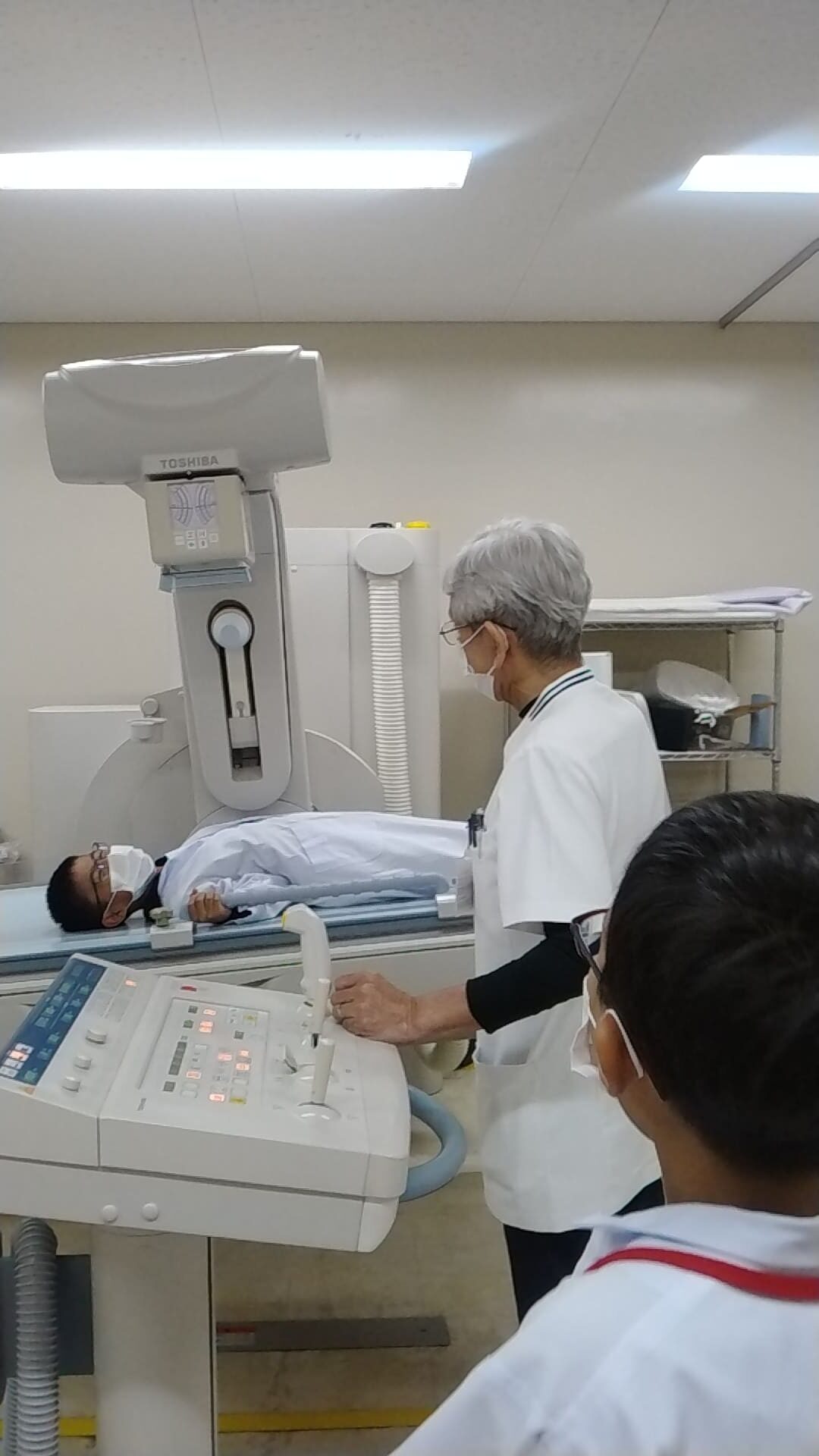

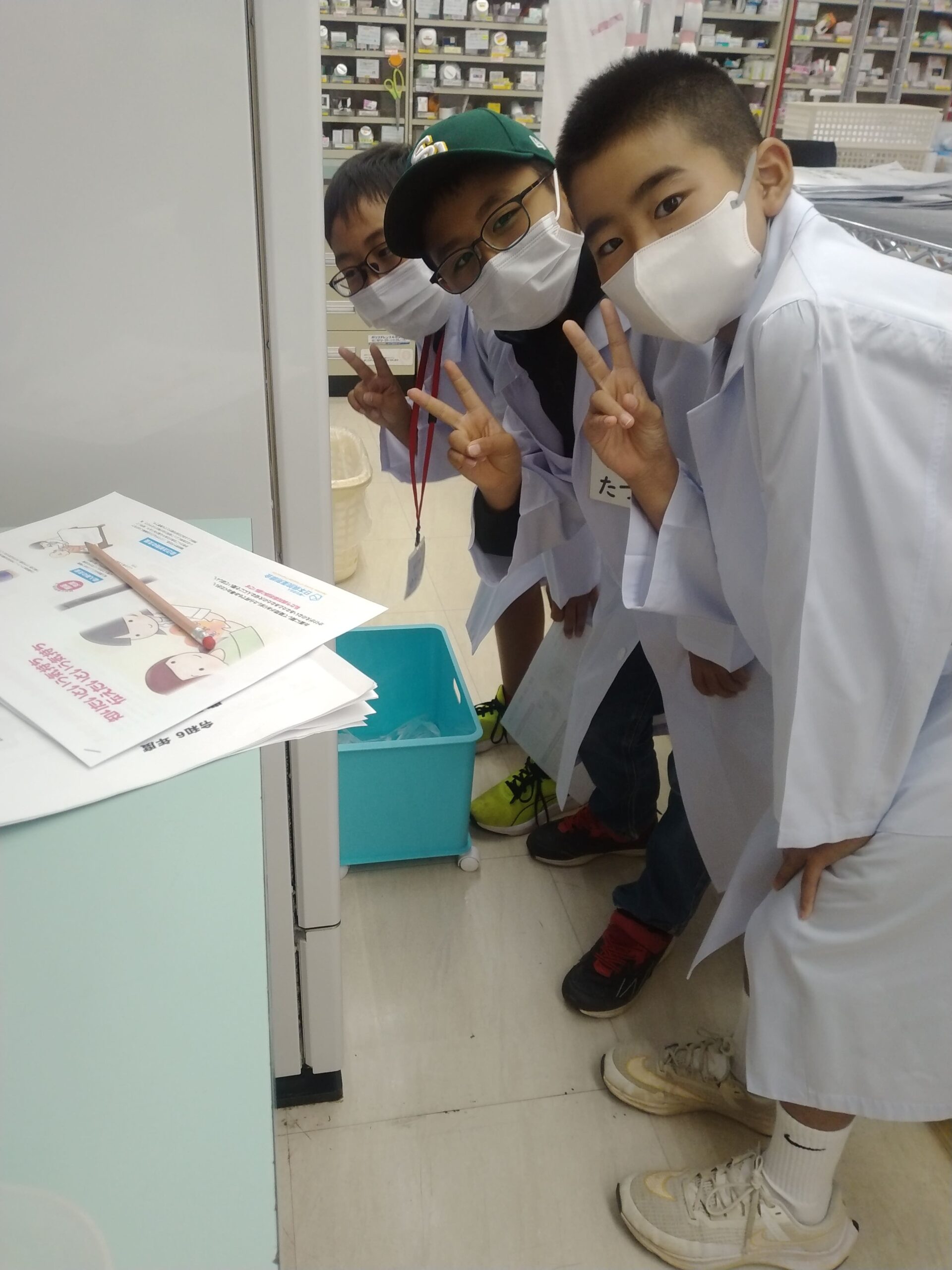

豊見城小学校5年生3名が病院見学に来られました!

放射線科ではハサミを使ってMRIの磁気体験を行い、はじめてのCTや透視装置を体験して大興奮の様子、とても楽しそうに話を聞いて質問などしてくれました。

お弁当タイムも賑やかでしたよ😊

職場見学を通して、将来医療職を目指す人が増えるといいなぁと思います。