9月いっぱいで糖尿病チームの小林明美さんが転勤になりました。海ぶどう糖会の名付け親です。チームを立ち上げから約2年間最重要メンバーの一人として頑張っていただきました。糖尿病療養指導士として専門知識を持っているだけでなく、メンバーも患者さんも自然に集まってくれる飾らない性格で、チームを動かしてくれていました。

ありがとうございました。新天地でも、きっと大活躍していくものと思っています。

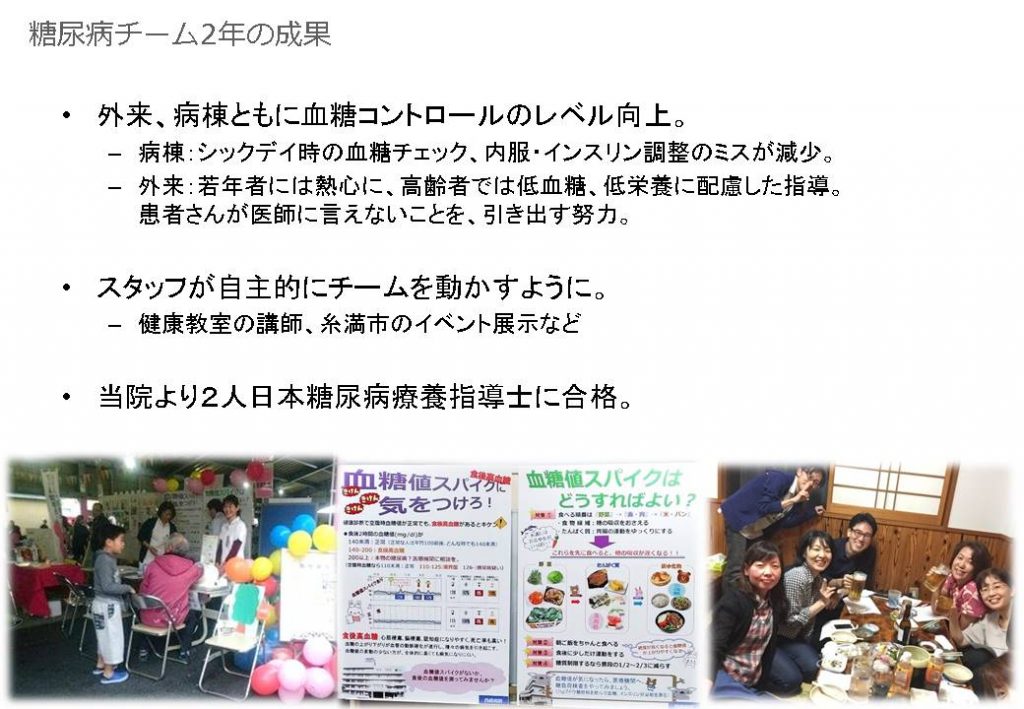

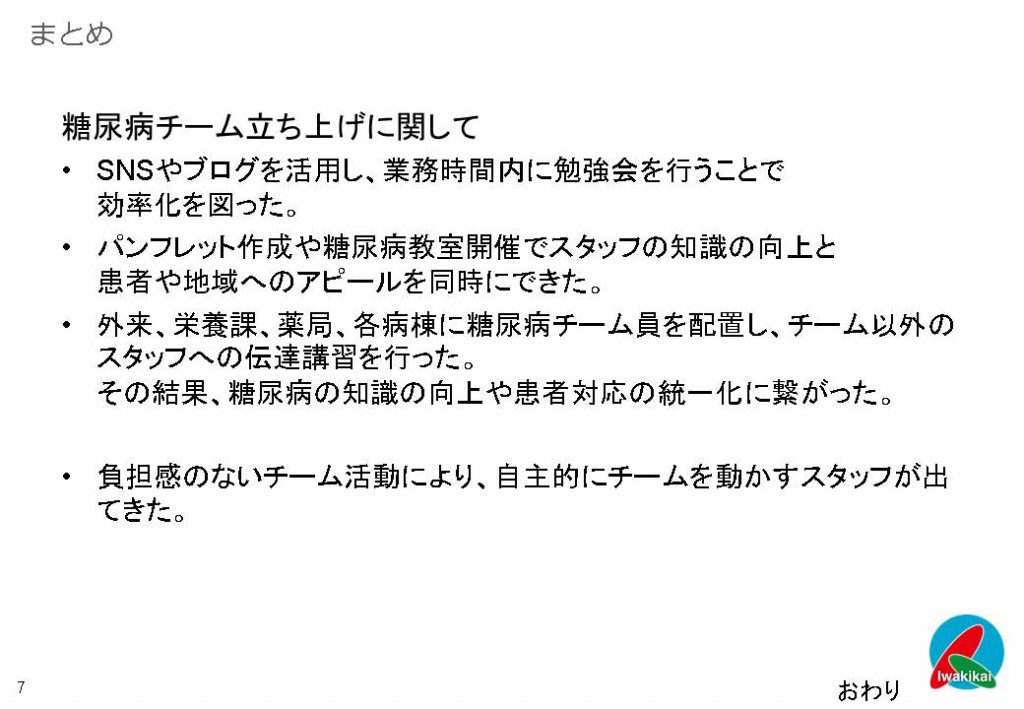

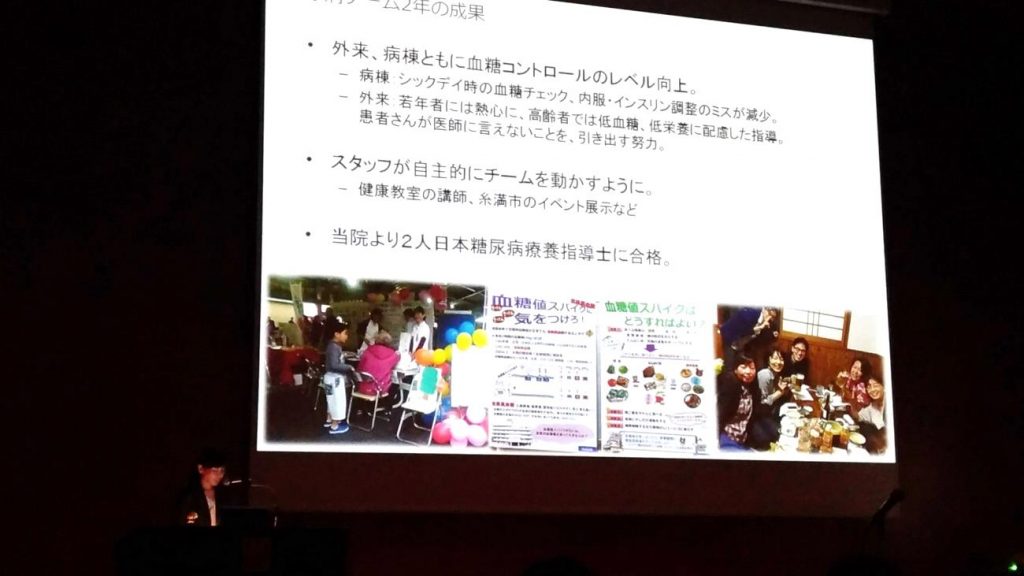

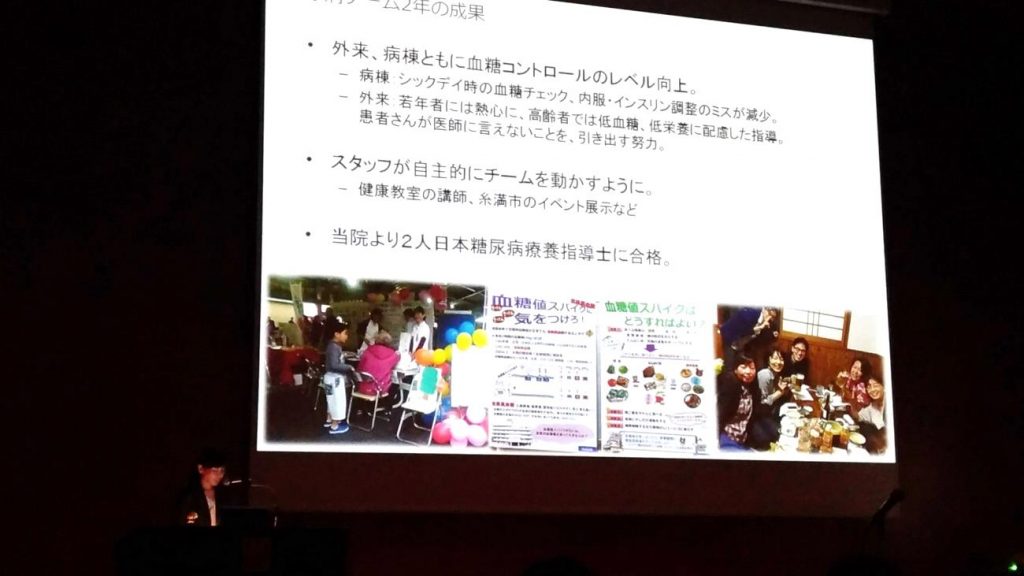

10月13,14日には、宮崎市のシーガイアでの2017年糖尿病学会九州地方会に参加しました。私、山城武司とナースで糖尿病療養指導士の玉城ユリさんの2演題、西崎病院として始めての糖尿病学会発表です。チームを立ち上げて2年あまりで、なんとか学会発表までたどり着きました。これからも糸満の健康寿命を伸ばすこと、自分たちのレベルアップに精進して行きたいと思います。

私は初めて座長に指名され、なんとかセッション(週1回GLP-1製剤)を仕切ってきました。突然順番が変わったり、演者が変わったりで、ドキドキしましたが。今回感じたことを、次回のための座長心得として書いておきます。

○発表者の名前、所属、題名の漢字の読み方チェック

○電波(orGPS)時計必須、1演題ごとに予定時刻を書いておく。

○セッション内で時間調節して。延長は絶対ダメ。

○演題の分野の復習はしましょう。

○抄録は必ず読むこと。余裕があれば演者やキーワードでネット検索したら関連発表などが出てくることも。

○抄録みながら質問も考えておくと良いかも。

○今回は、座長から拍手をして会場の誘い水にしましたが、時間がないときは拍手はいらない。(会場の空気にもあるが、座長がしなけりゃ拍手ない会場も多い)

○逆に、拍手出したいときは座長から積極的に。拍手が出るタイミングで出しゃばっってしゃべって拍手の芽を摘み取らない。

○とにかく、時間通りが必須。早く終わるほうがまし。

他にもあるかもしれませんが、思い出したら付け足します。

![]() ☀

☀![]() 🙇

🙇![]() 🎊

🎊![]() ✨

✨![]() ❗

❗![]() ❗

❗![]() 🙌

🙌![]() 🙌

🙌![]() 🙌

🙌![]() 🙌

🙌![]() 🌟朝脱毛キャンペーン

🌟朝脱毛キャンペーン![]() 🌟

🌟![]() ❕

❕![]() ❕

❕![]() 🙌

🙌![]() 🙌

🙌![]() 🙌

🙌![]() 😅

😅![]() 👏

👏![]() 🙌

🙌

![]() ✨ご予約、お問い合わせはこちら

✨ご予約、お問い合わせはこちら![]() ✨

✨![]() 🌼西崎病院 美容皮膚科

🌼西崎病院 美容皮膚科![]() 🌼

🌼![]() ☎098ー992ー5992

☎098ー992ー5992